Il Museo petrarchesco piccolomineo conserva una collezione bibliografica relativa a Francesco Petrarca fra le più importanti del mondo, seconda solo alla donazione di Willard Fiske alla Cornell University Library di Ithaca (N. Y. , USA).

Si conservano diverse tipologie di beni culturali: libri a stampa, manoscritti, una sezione iconografica e numerosi documenti d’archivio, utili a delineare la genesi della collezione e la storia del fondo.

Il nucleo originario del lascito era costituito da 2000 opere delle sezioni petrarchesca, piccolominea e umanistica, che negli anni sono state incrementate con opportuni acquisti e con donazioni di privati fino a raggiungere le attuali proporzioni di circa 6000 volumi.

Il patrimonio di libri antichi a stampa consiste di 121 incunaboli, 638 cinquecentine, 197 esemplari risalenti al secolo XVII e 295 volumi impressi nel XVIII secolo. Le opere sono descritte nel catalogo cartaceo consultabile in sede. Attualmente gli incunaboli sono descritti nel Catalogo integrato dei Beni culturali, i libri antichi, stampati a partire dal Cinquecento, e moderni vengono descritti nella Base dati SBN.

La raccolta di manoscritti antichi, compresi tra il XIV secolo e i primi anni del XVII, si compone di 34 codici petrarcheschi e 31 piccolominei, descritti nel catalogo cartaceo consultabile in sede e nel catalogo a stampa curato da Stefano Zamponi, I manoscritti petrarcheschi della Biblioteca Civica di Trieste. Storia e catalogo. Padova, Antenore, 1984. I Dei codici contenenti opere del poeta aretino ben 24 sono databili entro gli inizi del sec. XVI, e comprendono vari manoscritti delle Rime e dei Trionfi , alcune opere latine e tre volgarizzamenti del De viris illustribus.

I manoscritti appartenenti alla sezione piccolominea costituiscono una fonte interessante per gli studi storici, oltre che letterari e sono descritti nel Censimento dei Manoscritti italiani, Basedati Manus on line.

Infatti oltre a 19 codici di gran pregio, il fondo (Tolto manoscritti) comprende una serie di brevi e bolle pontificie autografe di Pio II, alcune raccolte di lettere provenienti dall’Archivio della Consorteria Piccolomini di Siena e altri documenti originali di eccezionale valore diplomatistico.

Nel 1997 ne è stato pubblicata un catalogo curato (tolto con criteri scientifici aggiornarti) da Anna Zembrino (Manoscritti piccolominei a cura di Anna Zembrino; Manoscritti musicali a cura di Pier Paolo Sancin, Firenze, Olschki, 1997).

Il patrimonio iconografico è descritto da Francesca Nodari nel catalogo cartaceo consultabile in sede e nel SIRPAC, il Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale.

Il patrimonio è catalogato nelle seguenti sezioni:

- Petrarchesca (PETR. I), suddivisa in manoscritti (Ms. I) e opere a stampa (PETR. I Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Misc.) relative ad opere dell’umanista aretino in lingua originale e in traduzione, a biografie e a testi di critica;

- Piccolominea (PICC. II), anch’essa suddivisa in manoscritti (Ms. II) e opere a stampa (PICC. II Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Misc.) relative a opere del pontefice umanista in lingua originale e in traduzione, a biografie e a saggi critici.

- Umanistica (PETR. III), comprendente volumi di critica sul Petrarca, sul Piccolomini e su vari autori dell’Umanesimo e del Rinascimento, nonché repertori bibliografici.

- Periodici (Per.) comprendente la collezione delle riviste “Studi petrarcheschi”, “Italia medioevale e umanistica”, “Quaderni petrarcheschi”, “Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze”; “Studi Umanistici Piceni”, “Petrarchesca”;

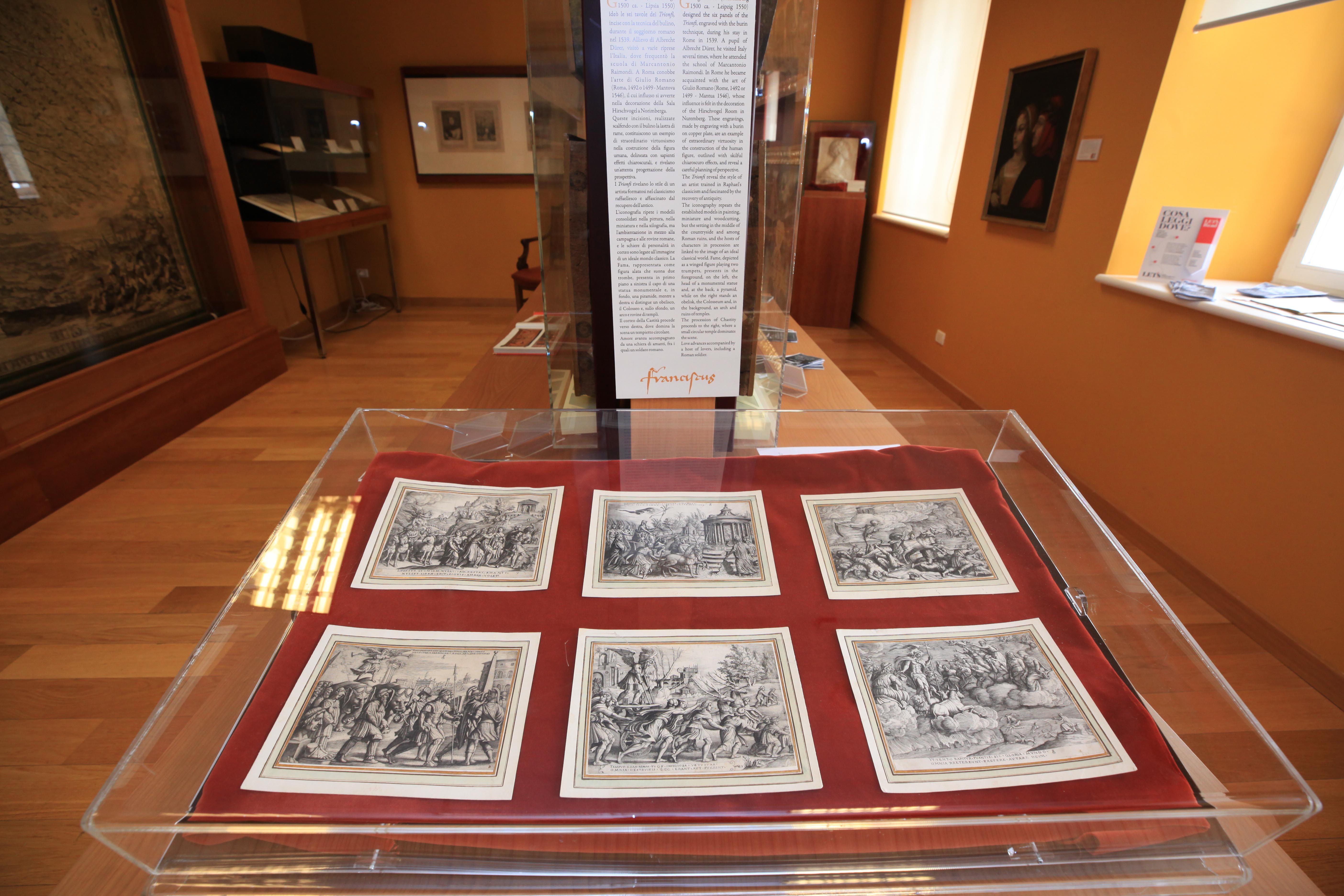

- Iconografia (Ic.), il cui patrimonio supera di poco i 700 esemplari. La parte più rilevante della sezione consiste in beni attinenti al poeta aretino, rappresentati da stampe, disegni, dipinti, miniature, gessi, medaglie e da un rilievo marmoreo, raffiguranti il Poeta e Laura, ma anche i “Trionfi” e vedute dei luoghi legati alla vita del poeta, quali Arquà, Selvapiana e Valchiusa.

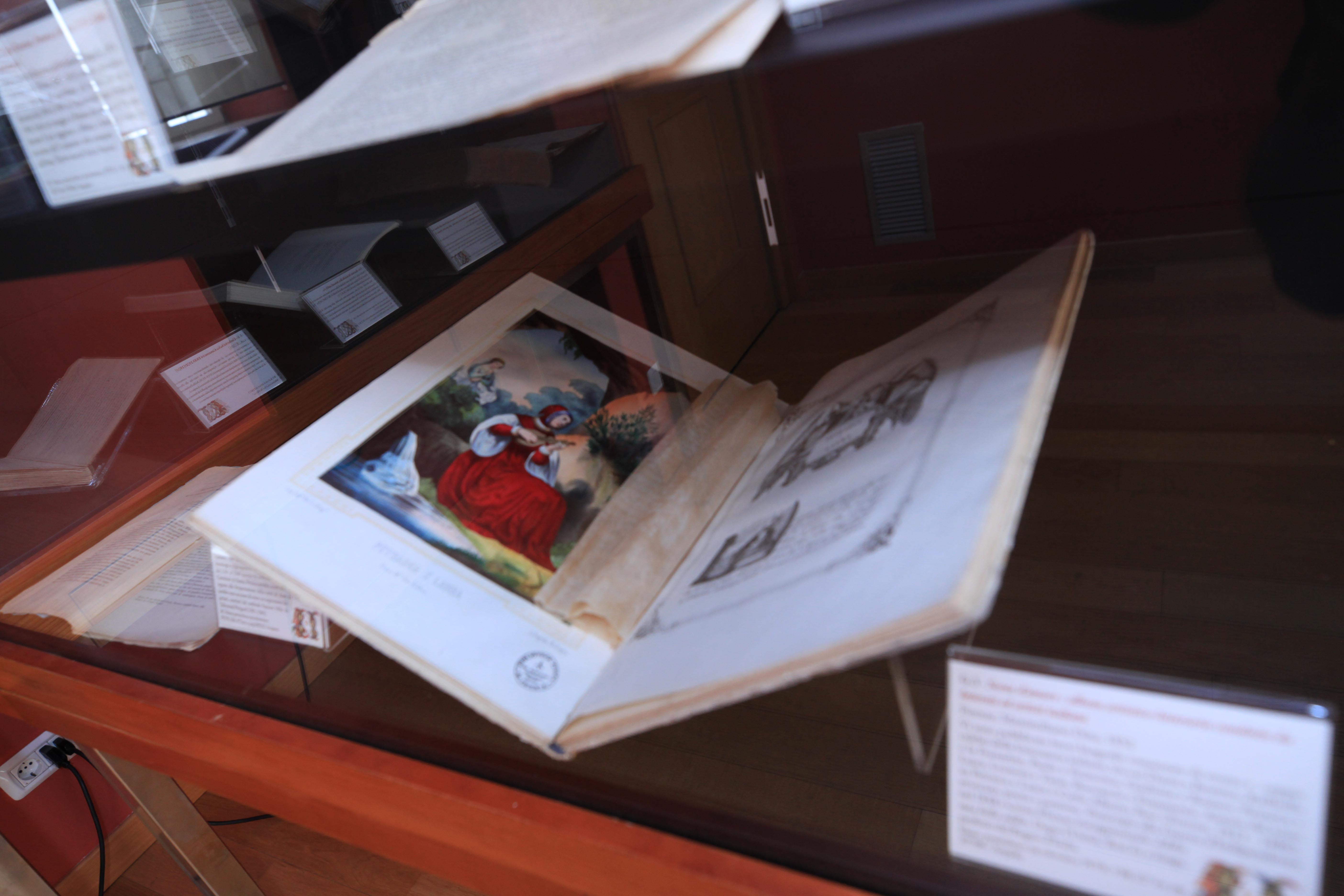

Della sezione iconografica petrarchesca fa inoltre parte un importante album di 120 disegni, eseguiti da artisti veneti del Settecento, che sono preparatori per le incisioni che decorano i due volumi de Le Rime del Petrarca brevemente esposte per Lodovico Castelvetro, edite a Venezia presso Antonio Zatta nel 1756 e anch’esse conservate nel museo.

Di questa cospicua raccolta di disegni e di incisioni è ora pubblicata un’edizione, curata da Alessandro Giacomello e Francesca Nodari : Le Rime del Petrarca. Un’edizione illustrata del Settecento (Venezia, Antonio Zatta, 1756). Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Centro di Catalogazione e restauro dei beni culturali; Comune di Trieste. Biblioteca Civica Attilio Hortis; Libreria Editrice Goriziana.

La collezione iconografica piccolominea, meno ricca di quella petrarchesca, comprende l’imponente Albero genealogico della famiglia Piccolomini”. La grande stampa, formata da 16 rami incisi a bulino e incollati su tela, fu realizzatanel 1685 su disegno di Antonio Ruggeri (attivo 1642-1685). All’incisore tedesco Georg Vidmann (attivo 1666-1685) fu commissionato l’intaglio delle scritte, con la sintesi della storia familiare che percorre la parte bassa della stampa. Arnold van Westerhout (Anversa 16551-Roma 1725), l’incisore che introdusse la maniera nera in Italia, scalfì i rami col bulino, una tecnica di incisione diretta in cui gli artisti fiamminghi eccellevano.